СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ СЧАСТЬЯ В РОССИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ СЧАСТЬЯ В РОССИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация

В статье осуществляется сопоставительный анализ концептуализации феномена счастья в российском и китайском лингвокультурных пространствах, что позволяет выявить как универсальные инварианты осмысления данной аксиологической категории, обусловленные фундаментальной общностью человеческой природы и базовых экзистенциальных устремлений личности, так и культурно-специфические модусы ее репрезентации, детерминированные уникальными особенностями исторического развития, философско-религиозных традиций, ценностно-нормативных систем и дискурсивных практик соответствующих социумов. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на нарастающие в условиях глобализации процессы конвергенции мировоззренческих установок и универсализации представлений о факторах субъективного благополучия, в российской и китайской лингвокультурах сохраняются характерные различия в иерархии атрибутивных признаков счастья, проявляющиеся на языковом, дискурсивном и ассоциативно-прагматическом уровнях концептуализации действительности.

1. Введение

Концепция счастья, являясь одной из фундаментальных философских категорий, на протяжении многовековой истории человеческой мысли становилась предметом глубокого осмысления в трудах целого ряда выдающихся мыслителей, стремившихся постичь ее онтологическую сущность и аксиологическое значение в контексте экзистенциальных поисков индивида. Так, еще в античной философии Аристотель в своей «Никомаховой этике» рассматривал эвдемонию (счастье) как высшее благо и конечную цель человеческого существования, достигаемую через добродетельную жизнь и развитие разума

. Другой западный мыслитель, Эпикур, в свою очередь, связывал счастье с достижением атараксии — состояния душевного спокойствия и свободы от страданий. В восточной философской традиции концепция счастья получила своё уникальное развитие: Конфуций связывал его с достижением социальной гармонии и стремление к человеколюбию (жэнь) , в то время как даосский мыслитель Лао-цзы видел путь к счастью через недеяние (у-вэй) и слияние с природным началом Дао.Однако, помимо традиционного философского дискурса, феномен счастья представляет собой обширное поле для исследований в рамках культурологической парадигмы, позволяющей раскрыть его специфику как историко-культурно детерминированного концепта, выступающего не только центральной вехой исторической памяти социума, но и неотъемлемой составляющей происходящей текущей повседневности, определяющей жизненные стремления и ценностные ориентации большинства представителей того или иного культурного сообщества. Несмотря на универсальный характер стремления индивида к достижению состояния полноты экзистенциального удовлетворения, имманентно присущего человеческой природе как таковой, конкретные интерпретации и способы концептуализации феномена счастья демонстрируют значительную вариативность в контексте различных культурно-цивилизационных парадигм. Специфика мировосприятия, детерминированная уникальным историческим опытом и системой традиционных ценностей того или иного социума, находит отражение в дифференцированных трактовках сущности счастья и многообразии путей его обретения, свойственных представителям отдельных национальных общностей.

В этой связи особый научный интерес представляет сопоставительное изучение доминирующих представлений о счастье, характерных для двух крупнейших цивилизационных ареалов современного мира — российского и китайского , . Компаративный анализ воззрений на природу и содержание счастья, присущих российскому и китайскому социумам, позволяет не только выявить сходства и различия в понимании данного феномена носителями соответствующих культурных традиций, но и проследить глубинные мировоззренческие основания, предопределяющие специфику индивидуальных и коллективных жизненных стратегий, направленных на достижение состояния высшей экзистенциальной гармонии.

2. Результаты и обсуждение

Непосредственный анализ концепции счастья в ее российской и китайской социокультурных репрезентациях требует учета целого комплекса факторов лингвокультурологического, историко-философского и аксиологического порядка, предопределяющих специфику ее содержательного наполнения и вариативность интерпретационных моделей в контексте соответствующих цивилизационных парадигм. Принимая во внимание многоаспектность и полифункциональность самого феномена счастья как одной из базовых смысложизненных категорий, интегрирующей в себе онтологические, гносеологические и экзистенциальные измерения человеческого бытия, представляется необходимым подвергнуть его целостному междисциплинарному осмыслению, позволяющему раскрыть как универсальные, инвариантные грани данного концепта, так и его культурно-специфические, вариативные составляющие, детерминированные уникальным историческим опытом и ценностными приоритетами российского и китайского социумов.

Обращаясь к лингвокультурологическим аспектам концептуализации счастья в российском и китайском языковом сознании, следует отметить, что само лексическое означивание данного феномена в двух языках обнаруживает ряд существенных различий, отражающих дифференцированные смысловые акценты и коннотативные нюансы в его восприятии носителями соответствующих лингвокультур. Так, если в русском языке понятие «счастье» этимологически восходит к древнеславянскому корню *sъ- čęstь, имеющему значение «хорошая часть, доля», и изначально соотносится с представлением о благоприятном жребии, выпадающем человеку свыше, то китайский иероглиф 幸福 (xìngfú), используемый для передачи аналогичного концепта, в своей семантической структуре содержит компоненты «удача, благоденствие» (幸) и «судьба, счастливый удел» (福), актуализируя тем самым идею гармоничного соответствия индивидуальной судьбы неким высшим закономерностям мироустройства (см. Табл. 1). Весьма показательны в данном отношении и такие устойчивые выражения китайского языка, как 吉人自有天相 (jírén zìyǒu tiānxiàng) — «счастливому человеку само Небо благоволит», 福无双至, 祸不单行 (fú wú shuāng zhì, huò bù dānxíng) – «счастье не приходит в одиночку, как и беда», 人为财死, 鸟为食亡 (rén wèi cái sǐ, niǎo wèi shí wáng) — «людей губят деньги, птиц губит еда», эксплицитно проявляющие свойственное китайской лингвокультуре стремление к обретению счастья не через индивидуалистическое самоутверждение, а через достижение органичной включенности в природный и социальный универсум, примирение с непреложностью внешних обстоятельств и отказ от эгоистических сверхпритязаний.

Таблица 1 - Лингвокультурологические аспекты концептуализации счастья в русском и китайском языках

Параметр сопоставления | Русский язык | Китайский язык |

Ключевая лексема, репрезентирующая концепт | Счастье | 幸福 (xìngfú) |

Этимология ключевой лексемы | Восходит к др.-слав. *sъ-čęstь («хорошая часть, доля»), изначально соотносится с представлением о благоприятном жребии, выпадающем человеку свыше | Иероглифы 幸 («удача, благоденствие») и 福 («судьба, счастливый удел») актуализируют идею гармоничного соответствия индивидуальной судьбы высшим закономерностям мироустройства |

Паремиологический фонд | Пословицы и поговорки акцентируют превратность и непостоянство счастья, его потаенность и непредсказуемость, зависимость от прихотливой игры случая и судьбы, необходимость активных личностных усилий для его обретения, связь с морально-этическими категориями добра, правды, душевной чистоты | Пословицы и поговорки актуализируют представления о предопределенности счастливой/несчастливой участи волей Неба, невозможности обрести счастье через эгоистическое самоутверждение, необходимости достижения гармонии с природно-социальным универсумом, отказе от индивидуалистических сверхпритязаний |

Лингвоассоциативное поле концепта в языковом сознании носителей | Ядро ассоциативного поля образуют лексемы любовь, радость, удача, семья, здоровье, успех, гармония, самореализация | Ядро ассоциативного поля образуют лексемы 家庭 (jiātíng) «семья», 健康 (jiànkāng) «здоровье», 成功 (chénggōng) «успех», 爱情 (àiqíng) «любовь», 事业 (shìyè) «карьера, дело жизни», 财富 |

Не менее значимыми в сопоставительном плане предстают и те концептуальные импликации, которые обнаруживаются при анализе паремиологических единиц, вербализующих представления о счастье в русской языковой картине мира (см. Табл. 1). Характерные для русских пословиц и поговорок трактовки счастья акцентируют превратность и непостоянство данного состояния («Счастье — вольная пташка: где захотела, там и села», «Счастье с несчастьем смешалось — ничего не осталось», «Не наше счастье, чтоб найти, а наше, чтоб потерять»), его потаенность и непредсказуемость («Счастье не лошадь: не везет по прямой дорожке», «Счастье, что волк: обманет да в лес уйдет»), зависимость от прихотливой игры случая и судьбы («Счастье — не лошадь, не купишь», «Не родись красивым, а родись счастливым»). При этом обретение счастья нередко мыслится как результат активных усилий самого человека, требующих решимости, упорства и готовности к преодолению жизненных невзгод («Счастье в воздухе не вьется, а руками достается», «Стучись — и откроется, терпи – и отомкнется», «Делай добро и жди счастья»). Отличительной чертой русских паремий выступает также тесная корреляция представлений о счастье с морально-этическими категориями добра, правды, душевной чистоты («Не в деньгах счастье, а в добром согласье», «Лучше счастья — только правда», «Доброе дело — половина счастья»), что свидетельствует об укорененности данного концепта в пространстве традиционных для отечественной культуры духовно-нравственных ценностей.

Специфика концептуализации счастья в российской и китайской лингвокультурах во многом определяется фундаментальными мировоззренческими установками, сформировавшимися в рамках соответствующих интеллектуально-философских традиций. Как отмечают зарубежные китайские исследователи, в китайской культуре, так же как и в европейской (включая русскую), сложилась своя традиция философского осмысления счастья [Xu]. Однако, если в западной и российской философской мысли категория счастья преимущественно соотносится с индивидуально-личностными модусами бытия и осмысляется в контексте этико-аксиологической проблематики (идеи эвдемонизма в античной философии, концепции «высшего блага» в средневековой христианской философии, представления о счастье как о высшей добродетели и моральном долге в этике И. Канта и т.д.), то в китайской философии, как полагают исследователи, «акцент делается не столько на личном переживании счастья, сколько на том, как достичь всеобщего счастья», что обусловлено коллективисткой культурой Китая, которая побуждает «жертвовать своими собственными желаниями и соответствовать воле группы»

. По сравнению с жителями Запада, как отмечается, китайцы имеют больше шести уникальных источников счастья: гармоничные отношения с друзьями и семьёй, похвала окружающих, лучшие условия жизни для себя и других, принятие судьбы, материальное удовлетворение и трудовые достижения, что во многом обусловлено доминантной ролью конфуцианской парадигмы в традиционной китайской культуре.Действительно, уже в классическом конфуцианском памятнике «Лунь юй» («Беседы и суждения») идеал человеческого счастья раскрывается не через поиски индивидуального блаженства, а через достижение гармоничного сосуществования с другими людьми и государством, что возможно лишь при условии неукоснительного соблюдения этико-ритуальных норм, заключенных в понятии «ли» (礼) и регламентирующих поведение индивида сообразно его социальному статусу: «Учитель сказал: «Благородный муж думает о том, чтобы не нарушать ритуала, низкий человек думает о том, как бы получше устроиться»

. «Если благородный муж не ведет себя с достоинством, он не имеет авторитета, и, хотя он и учится, его знания не прочны» . «Того, кто способен распространять пять [достоинств], Поднебесная назовет человеколюбивым. … Это — почтительность, обходительность, правдивость, сообразительность, доброта. Если человек почтителен, то его не презирают. Если человек обходителен, то его поддерживают. Если человек правдив, то ему доверяют. Если человек сообразителен, то он добьется успеха. Если человек добр, то он может использовать людей» ». Таким образом, в конфуцианской философской традиции счастье оказывается неразрывно связанным с этической категорией «жэнь» (仁 — «человеколюбие», «гуманность»), выступающей одновременно и высшей добродетелью, и универсальным принципом социально-политического устройства, при котором «все люди Поднебесной живут в мире и довольстве» под мудрым руководством государя, неуклонно претворяющего в жизнь заветы древних правителей.Существенный вклад в развитие китайской философии счастья был внесен также даосской мыслительной традицией, усматривавшей ключ к обретению полноты бытия в органичном слиянии человека с космическими ритмами Дао — извечного первоначала вселенной, недоступного рациональному познанию и вербальному описанию: «Дао туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности содержатся образы. Оно туманно и неопределенно. Однако в его туманности и неопределенности скрыты вещи. Оно глубоко и темно. Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы. Эти тончайшие частицы обладают высшей действительностью и достоверностью» (§21)

. Согласно даосскому учению, постижение сокровенной сущности Дао, пребывающего в безмятежном покое и порождающего «десять тысяч вещей» бесконечной игрой энергий «ци», требует от адепта искусства «недеяния» (无为 — «у вэй») — действия, соразмерного естественному ходу мировых процессов и потому достигающего результата без насильственного вмешательства в природу вещей: «Нужно сделать [свое сердце] предельно беспристрастным, твердо сохранять покой, и тогда вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение» . Только через самоустранение и духовную безмятежность, полагали даосы, человек способен вернуться к своему изначальному единству с Дао и обрести подлинное, неиссякаемое счастье, превосходящее мирские наслаждения: «Высшее счастье — это отсутствие счастья, высшая слава — это отсутствие славы».Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что концептосфера счастья в китайском философском дискурсе базируется на трех фундаментальных основаниях – идее согласованности индивидуального бытия с высшими космическими закономерностями и социально-этическими нормами, принципе недеяния как осознанного невмешательства в естественный ход вещей и стремлении к психологическому равновесию, достигаемому посредством элиминации аффективно-эмоциональных состояний. Данная триада составляет устойчивый инвариант традиционных китайских представлений о счастье, воспроизводящийся на различных уровнях культуры — в философско-религиозных учениях, художественной словесности, нормативно-назидательной литературе, фразеологии и паремиологии китайского языка. При этом, если конфуцианская трактовка счастья акцентирует его социально-этический аспект, то даосизм выдвигает на первый план внутреннее совершенствование и мистическое постижение «сокровенного» (玄 — «сюань») Дао.

В отличие от китайской философской мысли, развивавшейся преимущественно в русле религиозно-этических представлений о мироздании, духовно-созерцательного мировосприятия и идеи всеобщей гармонии человеческих устремлений, российская интеллектуальная традиция в значительно большей степени ориентирована на постановку экзистенциально-личностных вопросов, связанных с предназначением человека, его ответственностью перед Богом и людьми за результаты своих деяний. Уже в XI-XII вв. в сочинениях древнерусских книжников и церковных мыслителей оформляется представление о счастье как о «блаженном» состоянии души, достижимом благодаря неуклонному соблюдению евангельских заповедей, упованию на Божью милость и стяжанию христианских добродетелей. Так, митрополит Киевский Иларион (XI в.) в своем знаменитом «Слове о законе и благодати» противопоставляет ветхозаветный Закон Моисея и Благодать Нового Завета, открывшую человечеству путь к вечному блаженству через служение Христу: «Закон прежде был дан через Моисея, благодать же и истина — через Иисуса Христа. <…> Прежде закон, потом благодать, прежде тень, потом истина. <…> Ибо закон — предтеча и служитель благодати и истины, истина же и благодать — служители будущего века, жизни нетленной»

. Подобные воззрения, акцентирующие примат духовного над материальным, вневременного над преходящим, небесного над земным, становятся лейтмотивом древнерусской религиозно-философской мысли, заложившей основы национальной концептосферы счастья.Особую значимость для понимания специфики представлений о счастье в российской культуре приобретают идеи, выдвинутые отечественными мыслителями XIX–XX вв. в рамках религиозно-философского ренессанса и связанные с осмыслением проблем духовно-нравственного совершенствования личности, ее богочеловеческого потенциала и эсхатологического предназначения. Характерной чертой русской религиозной философии данного периода выступает постановка вопроса о счастье в контексте историософских и футурологических концепций, нацеленных на поиск конечных, абсолютных оснований человеческого существования, достижение всеединства мироздания и обóжение твари. Так, В.С. Соловьев, развивая учение о Богочеловечестве как о высшей, совершенной форме соединения Божественного и человеческого начал, полагал, что полнота счастья будет обретена человечеством лишь в результате реализации замысла «положительного всеединства» — преображения мира в Царство Божие, в котором «последняя стадия всемирного процесса является как действительное воплощение Добра через материальное человечество»

. Сходные представления о счастье как об идеале грядущего преображенного бытия, объемлющего собой всё мироздание, развивал Н.Ф. Федоров в своей концепции «всеобщего дела» — научно-технического и духовно-нравственного проекта по преодолению смерти и достижению бессмертия, в этом смысле счастье — это путь, а не пункт назначения, и земной рай должен быть достигнут трудом самого человечества, а не дан ему свыше. Между тем, сама идея всеобщего счастья, гармонизации бытия и реализации царства Божия на земле подвергается критическому переосмыслению в философии Н.А. Бердяева, усматривающего в ней опасность обезличивания человека и утраты им свободы в тотально преображенном мире: по мнению философа, истинная теократия означает, что царство Божие совершается через свободу человека, а не через необходимость, и принудительное, насильственное счастье вовсе не было бы счастьем.Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что российская концептуализация феномена счастья в значительной мере базируется на христианском провиденциализме, экзистенциально-персоналистическом мировоззрении и достижении всеобщей гармонии бытия. При этом религиозно-философские интерпретации данной категории зачастую выходят за рамки индивидуально-психологического дискурса, обретая масштаб историософских обобщений и футурологических построений, связанных с идеями богочеловечества, всеединства и апокалиптического свершения судеб мира. На этом фоне концепт счастья в китайской культуре, будучи укорененным в недрах конфуцианско-даосского дискурса, характеризуется акцентированием морально-этической и натурфилософской проблематики, ориентацией на поддержание незыблемого социального и космического порядка, стремлением к обретению душевного равновесия и гармоничному вписыванию индивидуального «я» в универсум бытия.

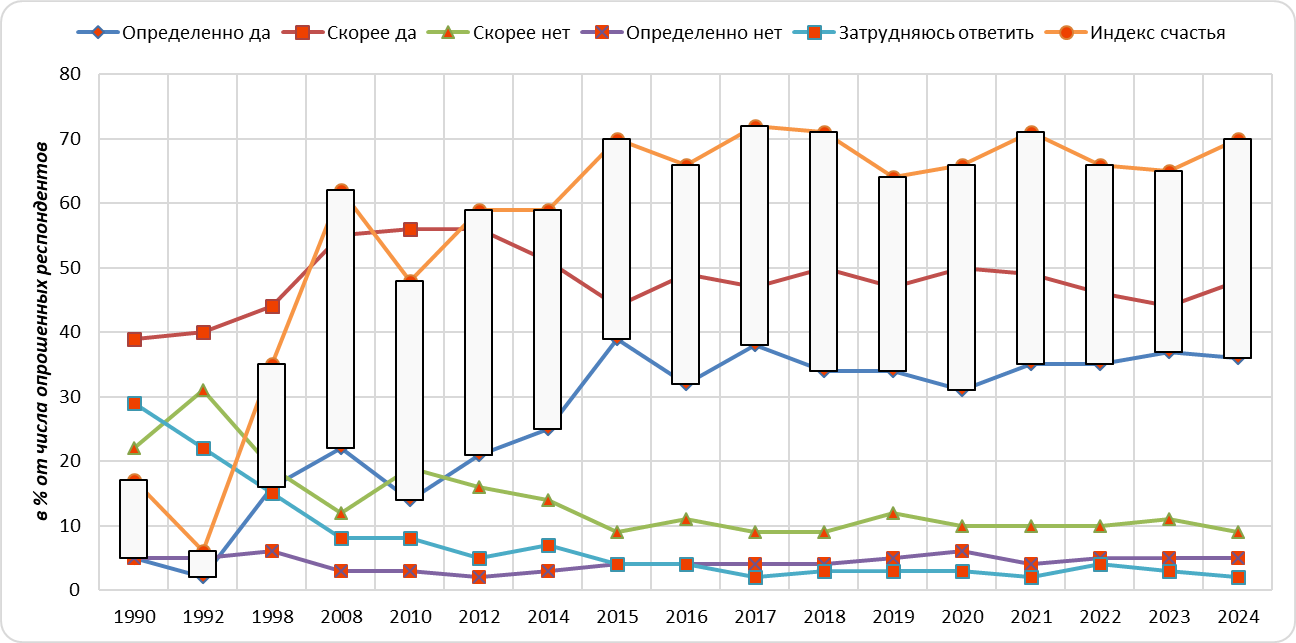

Сопоставляя вышеописанные лингвокультурные и историко-философские аспекты концептуализации счастья в российской и китайской традициях с реалиями современного социокультурного контекста, следует отметить, что концепт «счастье» не теряет своей значимости. Согласно данным опросов общественного мнения, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на момент 2024 года подавляющее большинство россиян (84%) в той или иной степени идентифицируют себя как счастливых людей. При этом динамика российского индекса счастья демонстрирует устойчивую положительную тенденцию: если в 1990-е годы его значение составляло лишь 17 пунктов, а в 2010-е годы колебалось в диапазоне 48–50 пунктов, то к настоящему времени данный показатель достиг отметки 70 пунктов (см. Рис. 1)

.

Рисунок 1 - Динамика самооценки уровня счастья населением Российской Федерации в период 1990–2024 гг.

Рисунок 2 - Сравнительный анализ позиций Российской Федерации и Китайской Народной Республики в международном рейтинге World Happiness Report за период 2015-2024 гг.

При этом в условиях нарастающей глобализации и интенсификации кросс-культурных контактов наблюдаются процессы диффузии и конвергенции ценностных ориентиров, определяющих специфику репрезентации данного феномена в общественном сознании двух стран. Материалы академической литературы и социологических опросов свидетельствуют об определенной универсализации представлений россиян и китайцев о факторах и детерминантах счастья, среди которых доминирующие позиции занимают семейное благополучие, материальный достаток, физическое и психическое здоровье, профессиональная самореализация, наличие надежных друзей и т.д. , , . Вместе с тем данные кросс-культурных исследований выявляют и ряд характерных различий в специфике ассоциативных рядов, связываемых со счастьем в российской и китайской лингвокультурах: так, для российских респондентов более значимыми оказываются экзистенциально-психологические параметры счастья (любовь, дружба, самореализация, ощущение гармонии и полноты бытия), тогда как в китайской выборке на первый план выходят социально-статусные и материально-прагматические индикаторы (здоровье, доход, социальное признание, карьерный успех, финансовая стабильность, брак и хобби, комфортные условия жизни) .

3. Заключение

Обобщая результаты проведенного сопоставительного анализа концепции счастья в российском и китайском социокультурных контекстах, представляется возможным сформулировать следующие основные выводы:

1. Концептосфера счастья образует одну из аксиологических универсалий, конституирующих ценностно-смысловое пространство как российской, так и китайской культуры. При этом интерпретационные модели данного феномена демонстрируют вариативность преломления в контексте соответствующих лингвокультурных и историко-философских традиций.

2. Специфика концептуализации счастья в китайской культуре определяется доминантной ролью конфуцианско-даосской парадигмы, постулирующей идеалы социальной гармонии, этико-ритуальной упорядоченности, психологического равновесия и растворения индивидуального «я» в беспредельности миропорядка. Российские представления о счастье характеризуются акцентированием духовно-нравственных императивов христианского мировоззрения.

3. Различия в понимании и интерпретации счастья носителями российской и китайской лингвокультур находят отражение на лексико-семантическом, паремиологическом и ассоциативно-прагматическом уровнях языкового сознания, эксплицируя культурно-специфические смысловые компоненты и коннотативные нюансы в содержательном наполнении данного концепта.

4. В условиях глобализационных процессов и интенсификации межкультурного взаимодействия в российском и китайском социумах наблюдаются тенденции к конвергенции ценностных ориентаций и универсализации представлений о факторах человеческого счастья. Вместе с тем эмпирические данные свидетельствуют о сохранении определенных кросс-культурных различий в иерархии приоритетов и атрибутивных признаков, соотносимых с понятием счастья в сознании представителей двух лингвокультурных общностей.

Итак, сопоставительное изучение категории счастья в российском и китайском лингвокультурных пространствах открывает широкие перспективы для выявления как общих закономерностей смыслопорождения и аксиогенеза, так и вариативных моделей концептуализации действительности, детерминированных уникальной спецификой исторического развития и духовного опыта двух великих цивилизаций Евразии.